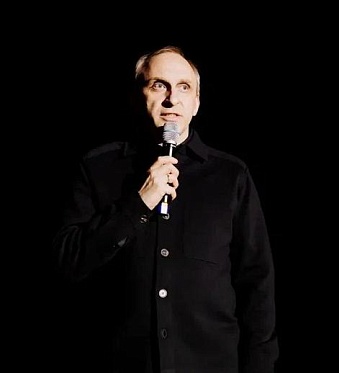

Михаил Ратгауз: «Сейчас, в 2025 году, у времени есть запрос к документалистике в России» - «Интервью»

24 октября в Санкт-Петербурге завершился 35 Международный кинофестиваль Послание к человеку. Главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская поговорила с программным директором фестиваля Михаилом Ратгаузом о конкурсе киносмотра этого года, о любимых фильмах 35 Послания, о молодых зрителях, об актуальности документального кино сегодня и многом другом.

Нина Ромодановская:

В этом году фестиваль Послание к человеку отмечает юбилей — 35-летие, и программа этого года стала особенной. Расскажите, какой вектор и направленность она приобрела на сегодняшний день? И какие ощущения у вас по завершении киносмотра, какие моменты хотелось бы отдельно отметить?

Михаил Ратгауз:

В этом году, еще больше, чем в прежнем, мне хотелось, чтобы фестиваль смотрел в две стороны одновременно, далеко назад и прямо в самый центр современности. Это решение прямо следовало за реальностью: Послание — это старый фестиваль, который, как мы поняли на практике, необходим сегодня совсем молодым людям. Программная политика определялась этой двойной оптикой.

Я пришел в команду фестиваля Послание к человеку в 2022 году, когда Алексей Медведев предложил мне сделать программу «Новые голоса». Это мой второй год на фестивале в качестве программного директора.

Все это время меня не покидало ощущение, что я вошел в старый, обжитый дом, в котором сменилось несколько поколений: с 1989 на фестивале работало несколько команд. И я пытался и по-прежнему пытаюсь соотнести нашу работу с этой долгой историей. Юбилей фестиваля стал для этого отличным поводом.

Про 35-летие мне не раз говорили коллеги, что эта дата не круглая, что не стоит в нее упираться, но мне хотелось сделать ее главной темой этого года и посмотреть под разными углами на то, как жил фестиваль в эти три с половиной десятилетия, увидеть в Послании зеркало сразу нескольких эпох с их нервной динамикой и радикальными поворотами. Если говорить музыкальными ассоциациями, я как бы поставил ногу на рояльную педаль и постарался усилить этот отзвук длинного прошлого.

С другой стороны, я ощущаю как абсолютно витальную потребность работать с молодыми и для молодых. Еще в 2022 году нам стало ясно, что большую часть аудитории на показах — 90% — составляла именно молодежь, и даже не 30-летние, а 20-летние. Поэтому мы хотим разговаривать в первую очередь с ними.

Основная сложность этого года была в поиске баланса между рассказом про прошлое и, например, приглашением на фестиваль настоящих классиков кино и кинокультуры в целом, — Александра Петрова, Сергея Дворцевого, Андрея Хржановского, Сергея Мирошниченко, Али Хамраева, Юрия Клименко, Наума Клеймана, — и разговором с молодой аудиторией на их языке, про их «сегодня». Мне как программному директору предстояло гармонизировать эти две разные интенции.

Нина Ромодановская:

Фестиваль закончился и можно переосмыслить всю программу — в чем вы видите ее актуальность и какой фильм стал для вас личным открытием этого сезона?

Михаил Ратгауз:

Я приятно поражен, что Гран-при фестиваля получил фильм «Поля падения» Игоря Елукова. Это поразительная история, потому что, во-первых, режиссера никто не знает, это его полнометражный дебют, а сам он — фотограф, художник, совсем не из кино-тусовки.

Во-вторых, это фильм, который мы взяли в Международный конкурс по принципу «наперекор». Для сравнения напомню, что в 2023 и 2024 Россию в Международном конкурсе представляли фильмы больших мастеров — Владимира Эйснера и Алексея Ханютина.

Честно скажу, в этом году у команды Международного конкурса был нулевой выбор по русскому документальному полному метру. Отечественного кино в Международном конкурсе всегда, по умолчанию, мало, поэтому каждый фильм весит исключительно много. Российские фильмы, которые мы берем — это не просто хорошее кино, это всегда жест, высказывание команды. В этом году у нас был какой-то, пусть небогатый, но все-таки выбор из короткометражных картин, но достойных полнометражных не было совсем, хотя мы посмотрели очень много. Но именно в фильме «Поля падения» я увидел его взрывной потенциал: это настоящий русский панк, found footage про мужиков, которые под космодромом в Плесецке собирают упавшие части ракет и сдают их на металлолом. Конечно, это еще и отличная рефлексия про так называемый «национальный характер».

И мы были уверены, что иностранцы вообще не поймут, в чём дело, но международное жюри приняло единогласное решение дать главный приз этому фильму. Я дико рад за Игоря.

Кстати, это был единственный случай, когда мы попросили режиссера поработать над фильмом, в первой версии он был немного длинноват. Игорь и режиссер монтажа Илья Томашевич предложили новую версию, и она оказалась отличной.

Нина Ромодановская:

Можете ли выделить самые знаковые, опорные проекты программы?

Михаил Ратгауз:

Для меня очень важен фильм, сделанный в Штатах двумя француженками, Изабель Ингольд и Вивиан Перельмутер — «Новое начало». Интересно, что мы вообще видели в этом году много фильмов, сделанных европейцами по ту сторону Атлантики. «Американа» стала снова центральной, новая радиация новой Америки во многом снова переопределяет мир.

«Новое начало» — это фильм про ветерана Вьетнама, который живет в провинции, занимается своими тихими делами, но в мире становится тревожно, и к нему возвращается его старый травматический военный опыт. Он теряет покой, сон, погружается в старые воспоминания и отправляется в путешествие по стране на поиски своих армейских друзей по Вьетнаму, которых не видел с войны. Это разнообразное по языку, полифоническое кино с большим количеством тем, которые переплетаются между собой, но самое ценное в этом фильме — это ощущение мира, который серьезно болен, глубокой интоксикации самого времени. Авторы собирались приехать на фестиваль, и даже за свой счет, но Вивиан повредила ногу, и не сложилось. Эта картина, к сожалению, ничего не получила. Но для меня это очень важный фильм про современность, гуманный, глубокий, поэтический.

Еще мне очень нравится сербский фильм «Говори со мной, ветер», и мне жаль, что он тоже ничего не получил. Это совершенно уникальное, не похожее ни на что кино, дебют молодого режиссера Стефана Джорджевича, который начал снимать док про свою мать, внезапно умершую во время съемок. Он остался с этим материалом и сперва не знал, что делать, а затем привлек всех своих родных, чтобы рассказать историю этой женщины, и что она значила в их жизни. Фильм предложил нам его продюсер Стефан Иванчич, который в прошлом году был в нашем Международном жюри. Он прямо предположил, что это фильм для Послания, и я сразу в него влюбился. Это гибридное кино, собственно, уже за гранью документального, на стороне игрового. Удивительно, что он снят в суперсложной, очень интимной ситуации, когда речь идет буквально про свежее горе в семье, но фильм каким-то образом организует близких, чтобы они участвовали, по сути, в игровом фильме про реального человека, в ролях самих себя. Как фильм был сделан технически, продолжает оставаться для меня загадкой.

Эта картина в очередной раз подтверждает, что сейчас док — самая жаркая лаборатория в мировом кино.

Нина Ромодановская:

Название фестиваля Послание к человеку всегда отражало определенную направленность к зрителю. Какова миссия и главный посыл фестиваля в настоящее время?

Михаил Ратгауз:

Когда Михаил Литвяков придумал название фестиваля, это была зашифрованная аллюзия на священные тексты, апостольские послания к Римлянам и Галатам. Литвяков — шестидесятник, очень верующий человек, а для позднесоветской интеллигенции была характерна эта полулегальная верность православию, до того, как перестройка вновь узаконила религиозность. Так что в 1989 название фестиваля звучало очень современно, как знак новой встречи с чем-то еще недавно официально подозрительным.

Когда мы нырнули в раннюю историю фестиваля, мы были поставлены перед фактом живых исторических рифм и аллюзий. На юбилейном киносеансе мы показывали фильм Ирины Калининой 1989 года про первое Послание к человеку, и он смотрится как фильм про сегодня. Его сквозная линия связана с возвращением из долгой эмиграции прямо на фестиваль, по приглашению Литвякова, балерины Натальи Макаровой. Время во многом совершило полный круг, и мы живем внутри одной из типичных русских циклических структур, известных, например, по работам Александра Аузана как «эффект колеи».

Мне кажется, что именно из-за того, что сейчас такое трудное и такое «выбитое из пазов» время, это название снова зазвучало дико актуально. Сейчас люди ждут, что им скажут что-то важное и необходимое для их жизни, и эта готовность к посланиям — новая экзистенциальная ценность, которой не было ни в десятые, ни в девяностые.

И у фестиваля есть послание, которое люди ждут и слышат. Доказательством служит все возрастающее количество зрителей, такой посещаемости не было даже в прошлом году. Я думаю полные залы свидетельствуют о том, что люди чувствуют, что мы хотим сообщить им нашим отбором, и они реагируют на это здесь и сейчас.

На закрытии Послания мы показали картину одного из наших любимых авторов — режиссера из Галисии Оливера Лаше «Сират», и это тоже фильм-послание. У него есть дидактический смысл. Еще 10 лет назад это считалось чем-то подозрительным, старомодным. А сейчас в обиход снова возвращаются старые слова и понятия. Например, слово «интеллигенция» с его этическими обертонами в нулевые бесславно умерло, но сейчас оно звучит абсолютно нормально и описывает конкретный круг людей. Время резко изменилось и, конечно, оно откатило назад во всех смыслах, в том числе, экзистенциально напряженных.

Нина Ромодановская:

В этом году из почти 3000 заявок отобраны 82 картины, и этот выбор наверняка оказался непростым. За все эти годы работы, какие принципы остаются неизменными для вас в отборе фильмов? И с какими сложностями вам, как программному директору, обычно приходится сталкиваться?

Михаил Ратгауз:

Заявок в этом году было, действительно, на 30% больше, чем в прошлом. У нас три команды отборщиков, и у каждого конкурса своя логика, своя поэзия, своя эстетика, своя задача.

Я очень плотно занимаюсь только Международным конкурсом. И у меня есть внутренняя мелодия, которую я стараюсь передать коллегам, я ее слышу и следую ей, когда отбираю кино. Отбор фильмов в программу — это вопрос не только качества, но и концепции каждого конкретного года — как ты сейчас хочешь скрутить программу, что в ней необходимо. Некоторые фильмы могут быть действительно классными, но они не ложатся в твой «рассказ» именно на этом фестивале.

В этом мыслительном «блюпринте» всегда живут несколько тем со сложными вариациями. Если говорить о конкретных примерах, то в контексте длинной традиции фестиваля принципиально сырого, далекого от эстетического блеска фильма «Поля падения» как бы вообще не должно было бы быть в Международном конкурсе. Это панк, наглый фильм про русский хаос. Но в итоге он оказался необходим и получил даже Гран-при.

Но есть и фильмы, которые просто нужны, и твое персональное мнение тут особо не важно. Вот, например, один из самых обсуждаемых фильмов фестиваля — «Имаго» режиссера Дени Умара Пицаева, картина, получившая приз Золотой глаз на Каннском кинофестивале в 2025 году. Нам его предложили в международную программу. Но это кино показалось мне грубо манипулятивным, использующим живых людей как материал для «повесточного» кино, обреченного на успех. Но я понимал, что фильм нужен на фестивале, и это стало большим успехом программы «Панорама. doc», которую собирали Наталья Пылаева и ее новый сокуратор, Иван Лабутин, и меня это, конечно, очень радует.

Кстати, возвращаясь к неприятной истории с Валерией Гай Германикой. Я считал, что ее фильм тоже должен быть на фестивале, но она непременно хотела только Международный конкурс, а мы никогда не подчиняемся прямому давлению со стороны авторов.

Нина Ромодановская:

Традиционно в программах много дебютных картин, конкурс стал моложе. Что, на ваш взгляд, отличает дебютное кино? И какие темы волнуют молодых, начинающих режиссеров?

Михаил Ратгауз:

Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мне кажется, что молодые люди сейчас во многом потеряны.

С одной стороны, есть старые темы, которые воспроизводятся очень охотно. Режиссеры часто замыкаются внутри маленьких, частных историй, связанных с их родственниками и близкими. Правда, я вижу в этом желание быть снова частью длинных нарративов. Еще не так давно постмодернизм не видел в прошлом никакой ценности, кроме коллажной. Сейчас по всему миру идет резкая контрреакция на философию «презентизма», когда интересно только настоящее: никакого прошлого нет, никакого будущего нет. Я живу сегодня, умру завтра. Сегодня мы наблюдаем попытки вернуться к традициям 20 века, например, к представлениям о себе как части того, что было еще до меня.

С другой стороны, мне кажется, что в России сейчас очень мало документалистики, которая берет крупные темы и старается смотреть вовне, в большой мир. Кроме того, мы имеем дело с кризисом метода. Потому что важнейшим и центральным методом в стране, как мы знаем, был метод объективной, безучастной фиксации реальности. Но кризисное время ясно показало, что чистой фиксации сейчас уже недостаточно.

Есть прекрасный, великолепный пример современной отечественной документалистики. Это фильм, который победил в прошлом году на Послании к человеку — «У ветра нет хвоста» Никиты Сташкевича и Ивана Власова. Они рассказали очень конкретную историю конкретной девочки в конкретной социальной среде. И в то же время это сделано эстетически очень сложно, поэтически.

Может быть, тут стоит упомянуть еще про один любопытный кейс. Мне гораздо проще найти общий язык с поколением 20-летних, — а это как раз аудитория нашего фестиваля — а не с миллениалами. Зумеры — это люди без идеологий, очень чувствительные к громким социальным конструктам, знаменитая постирония работает здесь как сильное противоядие. Но их определяет внутренняя открытость и жажда «чего-то большего». У нас есть 20-летние коллеги, и для меня очень важно, что они работают на фестивале. Например, Диана Абу-Юсеф, ей 28, и Диана для меня один из важнейших соратников. Ее друзья издают свой собственный журнал «Самиздат К!», и в прошлом году они сделали одну из спецпрограмм, «Разговоры на проселочной дороге», программу про людей, которые потерялись и не знают, куда им следовать.

Нина Ромодановская:

Вы отмечали, что при отборе фильмов выявили такие тенденции, как стремление «укорениться обратно» и поиск естественного и простого на фоне многочисленных мировых расколов. Можете ли описать, какие тенденции современного документального и авторского кино вы выделяете не только в программе этого года, а в целом в последние годы? И в чем вы видите роль документалистики сегодня?

Михаил Ратгауз:

Есть знаменитая книга американского киноведа Эрика Барноу «Documentary», которая вышла в прошлом веке и описывала уже тогда пять разных видов документалистики. В целом, они остались, ничего принципиально нового не прибавилось, кроме атаки гибридных форм.

Мне кажется, что сейчас, в 2025 году, у времени есть запрос к документалистике в России. Мы переживаем события огромного исторического масштаба и столкнулись с чем-то, с чем несколько поколений до нас не сталкивались. И это рождает потребность: смотреть глубже и шире.

Приведу несколько примеров. У Ириной Бузиной, ученицы Марины Разбежкиной, была недавняя идея снимать русские праздники, застолья. Она хотела ходить в гости к людям разных социальных уровней на праздники, на 8 Марта или Новый год, когда семьи собираются за столом. И это идея правильного масштаба.

Или фильм Алексея Ханютина «Вечно живой» про памятники Ленину, который был у нас в прошлом году: внутри уже его стартовой посылки чувствуется большое движение. Здесь завязаны прошлое, настоящее, советское, постсоветское. И у него получился портрет страны сейчас.

То же касается и игрового кино. Например, фильм ученицы Алексея Учителя Ренаты Джало «На этой земле» — это кино больших идей, об этом говорит само его название. И это невероятно ценно. Но таких фильмов реально немного.

Мы видим напротив мощную волну эскапизма, которая накрыла и отечественный, и мировой кинематограф. Все стали интересоваться фантастическими мирами, нереальными, театральными, экстравагантными. Фильм вроде «Бедных-несчастных» Лантимоса был бы невозможен 10 лет назад. В нем нет ничего от современности, это абсолютно сюрреалистическая фантазия. Или, скажем, буквально все захотели принять участие в переделке старых романтических топиков, от Дракулы до Носферату. Этому очевидному феномену в новом кино на фестивале были посвящены программа Катерины Белоглазовой «Гротеск как ответ» и отчасти программа Максима Селезнева «Ар деко: искусство быть громким»: в межвоенном искусстве ар-деко, которому исполнилось в 2025 100 лет, мы увидели те же защитные механизмы, которые мы опознали как сегодняшние. Мы не всегда сразу замечаем, как меняются нарративы.

-nowosti

-nowosti